阿尔贝·加缪(1913-1960),法国小说家、哲学家、戏剧家、评论家。著有中篇小说《局外人》,长篇小说《鼠疫》,哲学随笔集《西西弗的神话》等。1957年获诺贝尔文学奖。

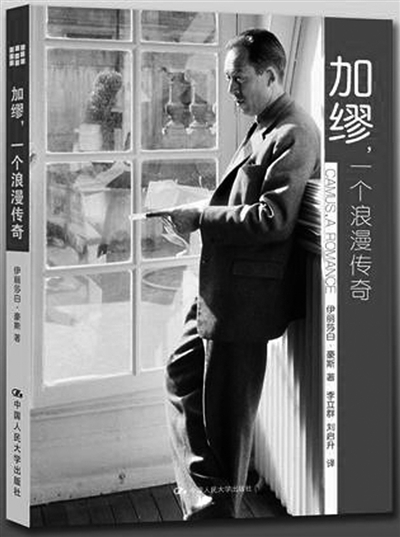

《加缪,一个浪漫传奇》

2012年3月

在她的笔下,“加缪有种不修边幅的帅气,又高又瘦又年轻”而“萨特那一张独特的青蛙脸下,拖着一副矮胖的斗牛犬般的身躯,脸上还戴着厚厚的眼镜。”

《加缪:一个浪漫传奇》是一部关于加缪的评传,这本书的写作长达九年,如果算上作者伊丽莎白·豪斯从早年阅读加缪开始,算得上是她穷其一生的作品了。实际上,很少有读者能像她这样,带着一份爱慕之心去追寻加缪这个“亲密的对象”的蛛丝马迹。从对加缪出生的阿尔及利亚的实地考察,到加缪子女、亲友、同时代作家的访问,豪斯都做得一丝不苟,她甚至连加缪肺病病历和汽车驾照都不放过,并因女性的敏感有着许多有意义和有趣的新发现。在她的笔下,“加缪有种不修边幅的帅气,又高又瘦又年轻”而“萨特那一张独特的青蛙脸下,拖着一副矮胖的斗牛犬般的身躯,脸上还戴着厚厚的眼镜。”

上个世纪九十年代,加缪的遗稿未完成的自传体小说《第一个人》出版了。伊丽莎白·豪斯通过这部作品以及其他资料,更加窥探到了一个鲜为人知的加缪。加缪出身贫寒,父亲早年战死一战战场,母亲是不识字的女佣,自己年纪轻轻就因肺结核而休学……这些都使得加缪缺少了大多数人的幸福,为他的“局外人”埋下了种子。而在加缪成名以后,他“右倾”的态度把他一直置在风口浪尖上。他一次次成为矛盾的焦点和靶心,并最终导致了与萨特的决裂。他们彼此在文学和哲学上的分歧并不大,但在政治上的分歧由来已久。

在萨特的戏剧《魔鬼与上帝》中,萨特表现出了他对前苏联的支持,并表明了在一定前提下使用暴力革命是正当的。加缪认为世界上最大的道德是“正义”,反抗是因为社会违反了“正义”,而在这一反抗中不能跳出“正义”的前提,即反对以暴制暴,“正义”就是一道是与非的分水岭。这一观点被萨特认为是迂腐和假慈悲,尽管他在前苏联入侵布拉格时把自己的观点也否定了。

在豪斯看来,加缪并不是一位萨特似的哲学家,甚至不是一名存在主义者,他并没有建构什么理论体系,而且把一切都维系在道德身上,这被萨特和波伏娃讽刺为“资产阶级理想主义的最后堡垒”。相形之下,萨特热衷于把问题形而上学,而加缪热衷于提出问题并解决,而在解决的过程中,他无意触动了法国的伤疤。到了上个世纪五十年代以后,加缪在法国越来越非主流,他甚至搬离巴黎到乡间去隐居。他与主流知识界的不合,迫使他把大量精力都投入到了戏剧创作上。

加缪成为“局外人”的另一个原因是在阿尔及利亚的独立上。他既反对法国政府,也反对暴力革命。为此他公开呼吁停战,企图跑到中间调停,等于做了一件两边不讨好的事:因为他是法国人,所以他不认为法国是殖民统治并反对暴力革命;因为他是法裔阿尔及利亚人,所以他谴责法国政府对于阿尔及利亚人的屠杀。法国主流的知识界都受到“左倾”的风潮,加缪的停战呼吁开始引火烧身,他曾经的朋友纷纷站到了对立面上。

他渴望的是作为一名道义者去“介入”生活,最不希望成为自己笔下的“局外人”,但就在这件事情上,他曾经大致说过,自己只能以一个法国人的身份来热爱阿尔及利亚,不是一个法国军人或是法国殖民者,而是一个热爱阿拉伯世界的法国人,而如果这片土地已不再是那些阿拉伯人的家园,他将感到自己只是一个局外人。

作为一本女粉丝写给自己崇拜的作家的书,豪斯在书中丝毫不掩饰她对加缪浓烈的感情,这种感情已经超越了作家与传记者之间的感情。一个写作者在去世几十年后仍有女粉丝如此挚爱,并且由此走上文学的道路,想来也是一件令人欣慰的事。(李立群/刘启升 译 中国人民大学出版社)