“戏梦人生”的文化乡愁:一个光影诗人的哲学

1980年代初、中期,侯孝贤等一批青年导演开始崭露头角,“台湾新电影”的风潮悄然而至。

“那个时候,我和一些海外学习电影回来的新导演很要好。有阵子,每天泡在杨德昌家里讨论电影。”侯孝贤回忆说,“海归”导演们谈了很多观念,但他发现自己没办法消化。“我糊涂了,后来想算了,不管了,我拍我自己的。”

开始走自己的路,侯孝贤根据自己的经验写了《风柜来的人》的剧本,可是他却困住了,不知道要怎么拍。

一天,台湾作家朱天文建议侯孝贤读读沈从文的自传,这竟为他找到了解决形式与内容关系的钥匙。

“沈从文的作品生动感人,尤其是他对家乡、对生死的描述,一下子打开了我看待外部世界的视界。我突然发现看待世界的角度、视野还有这么多、这么广。”侯孝贤坦言。

在侯孝贤作品中,远距摄影是最鲜明形式风格之一。他说:“那时每天在现场,我会一直跟摄影师说:‘远一点,远一点,退后一点’。”

“现在,我还在思考距离的问题。这很像孔子说的‘述而不作’。人虽然都是主观的,但我尽量想办法拍到一个人生命的面貌。”侯孝贤说。

通过这个阶段的创作,侯孝贤由经验走向自觉。

“我开始思考自己拍电影的叙事观点,觉得那非常像中国传统对人、对事的态度,就是‘俨若思’,就是‘仁’,这种态度就是我电影的态度。”他说。

电影《悲情城市》剧照

1989年,一部《悲情城市》让侯孝贤获得了威尼斯影展金狮奖,他也跨入了另一个阶段——以20世纪的台湾为背景创作了“历史三部曲”。

《悲情城市》的题材背景是1945年日本军国主义战败,台湾回归祖国,宝岛民众欢欣喜悦,但很快就对当时独裁腐败的国民党政府感到失望。1947年,台湾发生“二·二八”事件,那场血腥的镇压在台湾历史上留下了一道深深的伤痕。

1987年台湾“解严”,次年蒋经国过世。“那时,‘二·二八’的题材还没什么人敢碰,可我不管了。事后,我也懒得理会各方面的评论。”侯孝贤说,当时国民党肯定是反感的,“台独”派也很不满,他们不能接受片子“最后怎么又跑到‘祖国’去了。”

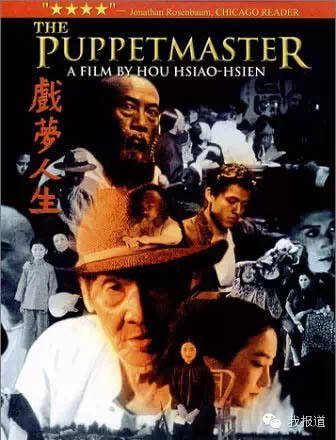

之后,侯孝贤继续将镜头对准宏阔历史下的集体记忆,接连拍摄了《戏梦人生》和《好男好女》。后者取材于真实故事:在日本殖民时代,一群向往祖国的台湾青年排除万难,前往大陆参加抗战,后来回到台湾,因不满国民党统治和追求进步事业而加入共产党,在1950年代台湾白色恐怖时期遭到杀害或被长期关押。

谈到台湾历史,侯孝贤说:“我看了非常多的资料,那真是不容易的!从清朝将台湾割让日本开始,台湾人一直都在反抗,抗日武装斗争打得极其惨烈。”

“这些历史被湮没了,里面有很多很多的故事,都是很动人的。”侯孝贤说,“应该用电影一部一部地拍出来,让台湾人、大陆人都能了解。这样,两岸之间才能更深入的相互认知,这非常重要。”

关于“历史三部曲”之于侯孝贤的意义,法国影评家尚-米榭·弗若东(Jean-Michel Frodon)曾如是评论:“由一位个人层次的大事记作家,侯孝贤演变为了历史学家。”

这一阶段的侯孝贤在形式运用上也更加纯熟,形成了属于自己的电影语言,并且同样表现出他在文化上的追求与认同。

“侯孝贤的电影保存了一种典型的中国风格,和皮影戏的风格相近。”汉学家雅克·班巴诺认为:“侯孝贤深浸于中国艺术之中,也不怕把这一套加诸我们(西方)之上。这位电影创作者的成功,来自他和坚实的中国文化的关系,这文化基本上来自民间,目前仍具生气。他既是现代的,又能保持中国性格。”

台湾影评人焦雄屏在分析侯孝贤的镜头语言时则说:“这种非依逻辑剧情的镜头组合方式,在中国诗词中亦不乏传统。……《悲情城市》表面省略、插入、分散意象、音画对位/不对位的形式格局,若干形式风格,明白指向中国文学艺术的传统,不脱中国既有的民族性,堪称融会传统及现代于一炉的创新作品。”

当我问及“风格”问题时,侯孝贤给出了“当事者”的理解:“那个东西不需要坚持,它自然存在。什么样的人拍什么样的电影,逃不掉的,拗都扭不过来的。”

“我的东西介于文字的第一世界与世俗的第二世界之间,我的对白是生活的,但我在世俗环境里又选择了部分的节制与隐藏。”他说,“我不像西方那种直接的客观叙事,或者说第三人称叙事。我也用俯视的眼光,但我喜欢用第一人称叙事,虽然这是种限制。”

“简单说,我还是喜欢传统的,就是你讲的那种带着‘抒情’意味的叙事,有一点‘言志’的。”侯孝贤说。

[ 责任编辑:张晓静 ]

原稿件标题URL:

原稿件作者:

转载编辑:张晓静

原稿件来源:新华网