“‘俨若思’,我电影的本质”访台湾导演侯孝贤

作者镜头下的侯孝贤

台北中山北路二段,一处植栽葱郁的院落里,藏着一座仅有88个座位的电影院。这个由旧建筑改造而成的电影文化空间名叫“光点台北”,是众多文青热衷之地。

2011年冬日的一个傍晚,台湾导演侯孝贤和我结束访谈,在院门口道别,而后他便转身走进紧邻的那条寻常巷弄。

昏黄的街灯下,侯孝贤不疾不徐地走远,背影消失在巷子尽头的转角处。在附近的捷运站,这位台湾电影的代表人物将汇入下班的滚滚人潮之中。

“我对人太感兴趣了,不管是怎样的人。”在拥挤的车厢里,侯孝贤会如何观察周遭?这般日常的“风景”,哪天将如何被他以影像诗篇的方式呈现?没有人能猜到答案,但可以相信,他对电影始终保持的那份诚恳和坚守。

因为,走过40载电影生涯的侯孝贤有着如是的创作哲学:“‘俨若思’,是我电影的本质。”

城隍庙口的“童年往事”:一个电影导演的诞生

两次见到侯孝贤,他都穿着一双白色帆布鞋,是许多人记忆深处的那种“小白鞋”。

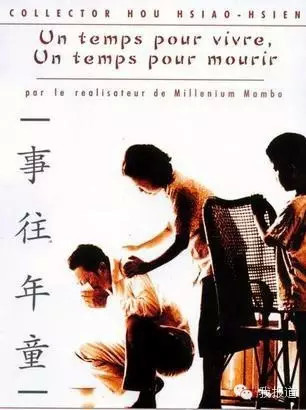

侯导的电影多与记忆有关,比如代表作《童年往事》,就是一部自传色彩的作品。

“其实我很早就想,我凭什么能够做电影?这恐怕得从我小时候在城隍庙口的生活说起。”我们的谈话一开始,这位“时光雕刻家”就将“镜头”推向了时空共构的“远方”。

1947年,侯孝贤的父亲应中山大学同学之邀,从广东梅县来到台湾,在台中市政府任职。几个月后,父亲将在大陆的家人也接了过来,当时的侯孝贤还不到半岁。

一家人先后在花莲、台北生活过一段时间,侯孝贤6岁那年搬到了高雄凤山长住下来。

清康熙年间所设台湾府下辖三县,凤山位列其中,是一座古城。侯家住在一个叫“县衙里”地方,离城隍庙很近。

“那时候,每年台湾南部县市的戏曲比赛都在凤山城隍庙举办,有时一演就是一两个月,有布袋戏、皮影戏,还有歌仔戏。”童年“阿孝”和伙伴们喜欢到热闹的庙口玩耍、看戏,传统戏曲就这样成为最早种在这位电影大师心中的艺术“因子”。

许多年后,执掌导筒的侯孝贤在多部影片中邀请台湾布袋戏大师李天禄出演,讲述李天禄真实故事的《戏梦人生》更是成为其重要的代表作。

当年,凤山有4家戏院,城隍庙附近就有1家,“阿孝”经常去那里看布袋戏。

“每场戏结束前十分钟,会让小孩子免费进去看,我们叫‘捡戏尾巴’。”后来戏院开始放电影了,儿时的侯孝贤会在门口央求买了票的成年人带他进去,或是就跟着“混进去”。为了看电影,他还干过爬墙、剪铁丝网、做假票的事。说起这些“童年影事”,侯孝贤开怀地笑了起来。

“我很小就喜欢看武侠小说,差不多十二三岁吧,我和哥哥常跑去路边的书摊,几乎把这类男孩子喜欢的书都读遍了。”阅读上了瘾的少年“阿孝”继而开始接触更为严肃的文艺类书籍,包括翻译的外国小说,除了是书摊、学校图书馆的常客之外,还跑到家里收购旧书的同学那里,读起了线装古本小说。

“文学对我影响,应该是最大的。”后来,侯孝贤到台北当兵、念大学,一路至今,阅读始终与其创作人生相伴。这当中,透着父亲身教的影响。

在侯孝贤眼中,父亲是一个“严肃的文人”。“那时,父亲身体不太好。我的记忆里,他总坐在书桌前,不是在写东西,就是看书。不知道为什么,那个影像在我心里一直都很强烈。”他说。

侯孝贤12岁那年,父亲就去世了。高中时,他去一位同学家里,对方的母亲对他说:“我认识你的父亲,他是个很正直的人!”

当年,少年“阿孝”和要好的同龄伙伴曾终日游荡在城隍庙口,年轻气盛的他们少不了做些打架之类的荒唐事。庙口是个极复杂的地方,龙蛇杂处,但“阿孝”没有误入歧途。

“我和父亲的话不多,但他对我有种无形的影响。”追忆往昔,侯孝贤的语气平静如水,眼目中流露出的光彩却耐人寻味,像他电影里汩汩流淌的深沉情怀,因着时间的刻度而意味绵长,透露着隽永的诗意。

“家庭的影响,加上戏曲、电影、小说的熏陶,统统加起来,我身上一种难以说明的本质其实就形成了。”他说,成长于中国庶民社会的传统土壤中,自己的性格特质得以生成。

儿时的“阿孝”尚难有清晰的体认,直到走上电影之旅,潜行在他生命内核里的“本质”慢慢成为了一种文化自觉。

[ 责任编辑:张晓静 ]

原稿件标题URL:

原稿件作者:

转载编辑:张晓静

原稿件来源:新华网