“为什么一定要叫Crystal(水晶)?为什么要叫art glass(艺术玻璃)?就要叫琉璃。彩云易散琉璃脆的琉璃。身如琉璃,内外明彻的琉璃!”1987年,张毅说出这句赌气般的话后,就和杨惠姗一起,在台北淡水创办了琉璃工房。这确实是个“赌气”的举动,一个台湾金马奖最佳导演,一个金马影后,就这样毅然决然地抛开过去,转身走进全然陌生的琉璃世界。

4月23日,《琉璃之人间探索——杨惠姗、张毅联展》在北京中国美术馆登场。泉水和岩石上盛放的琉璃花、古拙写意的黝黑佛像,向观众讲述了一个传奇般的琉璃故事。

琉璃艺术,古老又年轻

在中国,琉璃既年轻又古老。说古老,是因为早在西周就已有了琉璃,说年轻,是因为20多年前,华人社会尚无一间玻璃艺术工作室,直到张毅和杨惠姗成立琉璃工房。

中国美术馆馆长范迪安说,张、杨二人是琉璃产业“开宗立派”的人物,“可以说现代中国琉璃的新见于创造,是在杨惠姗和张毅两位艺术家20多年的努力中实现的。”今天,两岸已经有了百余家琉璃工作室。

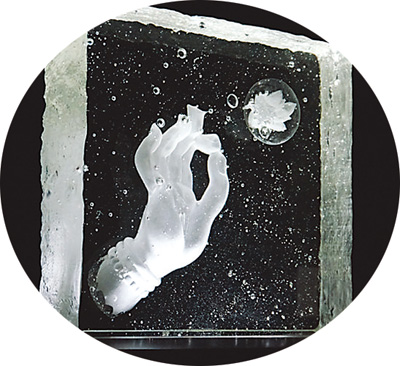

两人的作品的确让人惊叹。玻璃在这里有了完全意想不到的质感,可以是流泉飞瀑的晶莹剔透,也可以是层岩大石的厚重粗糙,还可以是娇艳花瓣的柔和鲜嫩。

这些作品融入了艺术家对生命的思考,并且深具传统文化意趣。张毅在展览现场对记者解释说,花开就有花落,杨惠姗“一朵中国琉璃花”系列,凝固了花朵和泉水,表达的是对生命瞬间凋零的反抗和坚持。而把铁丝和玻璃融合到一起的“更见菩提”,则意在探索两种截然不同的材质糅合在一起的崭新境界。

投身琉璃,源于文化的冲动

黑色的展台,黑色的背景,唯有琉璃在灯光下流转生辉。张、杨二人的作品,常常在含蓄沉郁的基调上,绽放出惊艳的亮色,一如他们跌宕起伏的人生。

关于他们为何会离开如日中天的电影事业,两人各有说法。张毅说,那缘于一种文化冲动。“1977年,我26岁,第一次去外国,第一次看到听到源自唐代的雅乐,在别的国家保存着,演奏着,”“一个以瓷器擦汇聚销售全世界的欧洲品牌,在他们的总部大厅,陈列着中国宜兴紫砂壶,强调他们的创意灵感由此而来”。“今天你可能不愿意知道,闻名世界的明式家具的木艺,传承下来的部分已经很少了”……张毅说,琉璃工房创业之初,心底充满一种民族文化的渴望激情,琉璃两个字,由此而来。

杨惠姗说,“琉璃这个行业严格来说不是我的选择。”在她觉得应该离开电影寻找新方向的时候,张毅对她说,“还记得那些水晶玻璃吗,我们来做这个吧!”在他们合作的最后一部电影中,张毅借了很多国外的玻璃艺术品来做布景,那种可以看见内部空间,里面还有流动的气泡和色彩的材质让杨惠姗很着迷,所以她回答说“好啊”。于是,两个对玻璃艺术一无所知的人飞蛾扑火般地扎了进去。

一无所有,也不影响心中自豪

开始,他们经历了难以想象的困难,首先是技术上的。“我们真的很无知,当然也有好处,无知就不晓得害怕。”杨惠姗举例说,他们买了家用的蜡烛,放锅里熔掉,用来脱蜡铸造琉璃,后来才知道,光工业用的蜡有十几种,蜜蜡、白蜡,专业的珠宝蜡等等。

他们从一家倒闭的工厂那儿买了一个高炉,看着上面一堆仪表,连开关都找不到。最初,烧出的琉璃都是浑浊的,“好像米没有煮熟的样子。”有时候炉子加热不均匀还会裂开,高温达1450摄氏度的琉璃就流到地板上,“整个水泥地板都鼓起来,好像一个小山丘。”

更大的挑战是财务。负责后勤的张毅说:“大概3年半,最坏的情况是7500万元新台币的负债,还不包括我们把杨惠姗爸爸的房子、哥哥的房子、姐姐的房子,她自己的房子,我的房子悉数抵押。一个月付出去的利息就已经是180万新台币。”一贫如洗,所有亲友都反对的情况下,他们竟然奇迹般地撑了下来。究竟怎么过来的,张毅说自己都不知道,“就觉得像恶梦一样”。

背后的动力还是文化。在他们略有所成的时候访问日本,一位日本玻璃老艺人问他们是第几代,张毅回答是“第一代”,而日本老人说,他是“第十四代”。老人还告诉他们,脱蜡铸造并非法国人首创,河北省满城县中山靖王刘胜墓出土的琉璃耳杯,其实是中国最早的脱蜡铸造法。

张毅说,当时只觉得“一巴掌打在脸上,这才是文化的震撼”。“我们对整个社会忽视传统深感不安,只有重视传统才会有尊严和将来。”之后,两人竭力收藏失落的古琉璃,为中国琉璃与世界现代玻璃艺术的交融,“烧钱如烧纸”地推广。

今天,杨惠姗的作品在美国最权威的康宁博物馆的标价,超过欧美重量级艺术家作品。“琉璃工房是否成功,不在于赚了多少钱,如果能为社会树立一种价值,一个典范,即使口袋里一无所有,也不影响心中的自豪。”张毅说。

[ 责任编辑:王怡然 ]