卫星视角看中国|中部粮仓“三夏”新景

中部6省是我国重要粮食生产基地,拥有全国13个粮食主产区中的5个,用全国约四分之一的耕地,生产了全国近三分之一的粮食。

“三夏”时节,黄澄澄的麦田喜迎丰收,夏播正在开展。在这里,良种良法良机良田深度融合,农业产业链延伸,农业社会化服务助力小农户与现代农业有机衔接。借助卫星视角,一起来探寻中部粮仓的“增粮”诀窍。

图为湖北省农业科学院粮食作物研究所(右下角建筑)及试验田(左侧农田)。科研人员选育的产量高、品质优、抗性强的作物新品种正在田间试验。

种子是农业的“芯片”。夏至将至,在湖北省农业科学院粮食作物研究所的试验田里,科研人员正顶着烈日在田间观察、记录作物生长情况。一旁大楼内的植物细胞工程实验室内,科研人员正利用水稻花药培养技术,缩短育种周期,提升育种效率。

湖北省农科院粮食作物研究所副所长朱展望告诉记者,该所聚焦粮食产能提升,培育了一批优质高产抗逆的粮食作物新品种。2023年,该研究所推出的新品种、新技术、新模式在湖北省累计推广面积达2600万亩。

图为江西省南昌市南昌县蒋巷镇大田农社的高标准农田及土壤数据。通过智慧农情监测和大数据分析,可以精细化指导农户因地制宜进行田间精准作业。

良法是农业现代化的技术途径。当前正是田间管理关键期,在江西省南昌市南昌县蒋巷镇大田农社,农民操控着植保无人机在田间打药补肥,水稻高度整齐、绿意盎然。种植基地负责人李科明说,农社把流转的1万多亩农田分成4000多个小块,还在田间安装了37个智慧农情监测站,通过大数据对比分析可以得出具体田块的温度、湿度、墒情、光照等数据信息,每个田块都有了独一无二的“身份证”。

“农民能结合田块实际情况和分析研判,因地制宜进行精准作业。”李科明说,这不仅能减少农资用量、降低种植成本,也能保障水稻高品质。

图为中联重科农机服务调度中心显示的5月17日至6月7日,该公司生产的收割机主要服务区域。热力图显示,小麦机收自湖北、河南向安徽北部等地推进。

农业机械化是加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。“三夏”时节,一辆辆收割机在农田中穿梭。今年,安徽省蚌埠市怀远县盛世兴农农机专业合作社负责人尚跃不仅新购置3台大马力收割机完成小麦机收,还用4台新式插秧机完成下田作业。“我这个插秧机采用北斗卫星导航技术,根据播种面积和客户所需的亩株数,科学匹配插秧机行进速度和行距,实现等距离直线播种。”尚跃说,机插秧质量好、效率高,有利于提高糯稻出米率和糯性。

安徽省农业农村厅数据显示,安徽今年小麦机收率为99.5%,全省陆续投入高性能联合收割机约17万台,农机跨区域作业成为丰收时节的别样盛景。

图为湖南省益阳市资阳区长春镇的连片高标准农田。

耕地是农业生产的命根子。当下,种粮大户钟育贤正在忙着早稻防虫治病和晚稻育秧工作。在湖南省益阳市资阳区长春镇打伞树村,连片的1000多亩高标准农田是按照钟育贤的实际需求规划建设的。“机耕道和沟渠怎么走、田块怎么布局,我都全程参与设计。”钟育贤说,新修成的高标准农田不仅生产效率提高20%、亩均增产100斤,每亩成本还降了100多元。

图为河南省驻马店市遂平县先进制造业开发区,区内聚集了众多粮食加工企业。

粮食产业提质增效能为我们的饭碗装上更多好粮。目前,河南省驻马店市遂平县五得利集团遂平面粉有限公司正在敞开收购农民的小麦。该公司行政管理经理刘应琛表示,他们联动种粮大户和企业发展无公害农产品和优质小麦生产基地,形成工贸农一体化、产加销一条龙的产业链,带动农户和农村经济的发展。

目前,河南省正在实施优质粮食工程,打造小麦、玉米、水稻等产业链,分地域做优粮食制品,培育现代食品产业集群,建设绿色食品业强省。

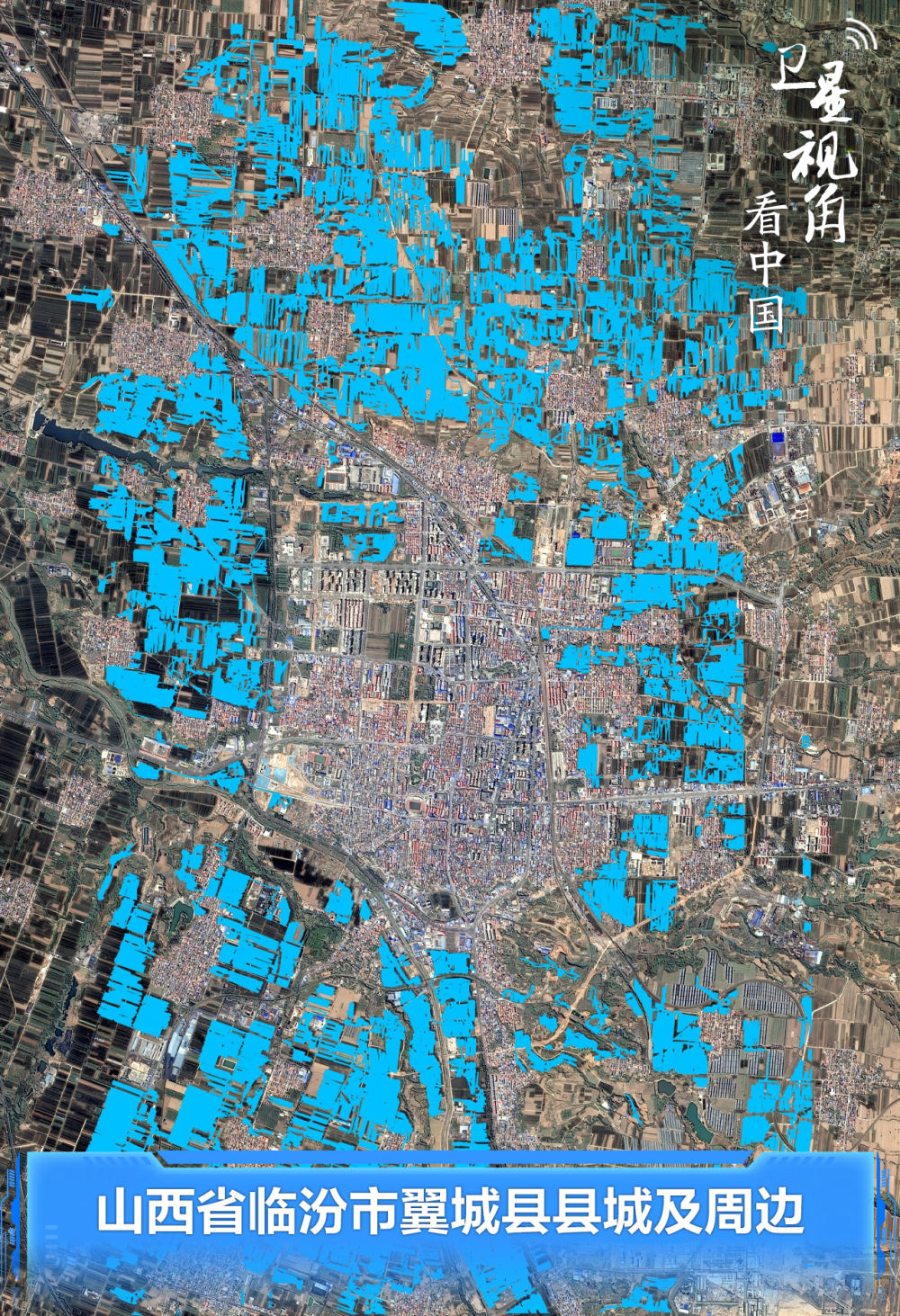

图为山西省临汾市翼城县县城及周边卫星影像,标蓝区域为今夏农业社会化服务区域。

发展农业社会化服务是助力小农户与现代农业有机衔接的重要举措。在山西南部一些地区,农业托管组织近期帮助小农户统一收割小麦、播种玉米,不仅将小农户从土地上解放出来,还提高了粮食种植效益。

在山西省临汾市翼城县中卫乡浮图村,家有4.5亩地的农户刘成华当起了“甩手掌柜”。“我把地全程托管了,现在外出务工也不用在收获季赶回来收粮了。”刘成华说,过去农户忙着外出务工,农田只种不管,小麦亩产也就六七百斤。如今托管出去,生长期有人打药施肥、收获时收完送麦上门,全程现代化、耕作更细致,正常年景小麦亩产达到一千斤以上。

刘成华是翼城县众多小农户的一个缩影。在翼城县,农业托管组织通过提供标准化服务,实现单环节或全程托管县域全覆盖,其中全程托管面积达到5.2万亩,亩均节本增效355元,亩均增产近200斤,小农户真切享受到了农业现代化的红利。

策划:刘菁

记者:张紫赟 水金辰 黄博涵 周勉 刘金辉 侯文坤 熊家林 许雄 田中全

设计:赵丹阳

编辑:王浩程 姜子炜

鸣谢:

安徽省气象科学研究所

安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院

高分辨率对地观测系统安徽数据与应用中心

湖北省农科院

新华社安徽分社

新华社新媒体中心

联合出品