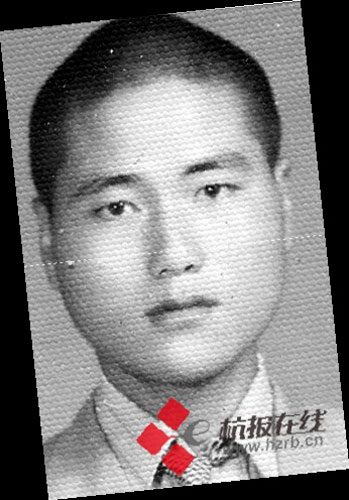

陈书言 摄于1950年

酒鬼

“没有办法,不喝酒我没有办法睡啊。好痛苦……什么记忆,全部都不知道了。”(纪录片中父亲自述)

是什么时候开始恨父亲的,我不记得了。但父亲,无疑是我童年的阴影。

他在钢铁厂上班,因为离家远,便只在周末回家。回家就喝酒,喝了酒就骂人,打我母亲,拿着菜刀追她,摔东西。每个周末家里都是吵架声,乒乒乓乓乱响。我捂着耳朵缩在角落。邻居们探头探脑:哎,你们家又怎么了?

有一次,夜里他喝了酒,把我母亲推出门去,不让她进门。关到12点多,可能良心发现,才让她进来。

那时我还小,心里装满恐惧,还有自卑。很丢脸,不是吗?每次出门我都怕邻居问起,就只好低着头,贴着墙根走路。

我们家,在台北县新庄市。房子是上世纪70年代买下的,当时花掉了全家的积蓄。父亲的工厂搬到外地以后,回家更少,从每个月回家两三次,再到两三个月回家一次。

我从小不喜欢过春节。一到春节,父亲回来,家无宁日。他不回来,我倒觉得庆幸——就当这个人不存在好了。

此外,父亲,他太老了。

父亲1966年从军中退伍进工厂做工。1974年,他结婚成家。母亲的前夫因病过世后,她带了哥哥、姐姐改嫁父亲,然后生下我和弟弟。这是家庭中公开的秘密,没有人提及,但我们都知道。

1975年,我出生时,父亲已经45岁——论年纪,我都可以叫他“爷爷”了,为什么他却是我爸呢?

父亲为什么会娶我母亲?他,一个大陆老兵,在台湾,能成个家已经不错了,没条件挑肥拣瘦。别的老兵,也有娶了残障或智障的女人,比起来,父亲已经很走运。

后来他退休了,我们一家人,依然生活在一起。但他却生活得像一个独居老人。他自己上市场买菜,自己单独煮饭。在厨房里,我妈煮我们的饭菜,他煮他自己的饭菜。没有人跟他说话,他经常对着家里的小鸟自语。

我从小就知道,一定要用功读书。我小学的学籍资料,家庭状况一栏写着“清寒”。清寒的同学,全班只有两三个。所以我领了好多年的清寒助学金。

我后来上了台湾最好的大学,台大。我没有人可以依靠,一切得自己去努力得到。父亲那么老,我们那么穷。

秘密

“那个时候只有打打杀杀,没有客气的。”(纪录片中父亲自述)

多少年来,我很少跟父亲开口讲话。只要开口,声音都是高八度——他问我,“你什么时候回来?”“你很烦呐!”我摔门离开。

所以我始终不知道,父亲曾有着怎样的过去。

似乎也没有人对他的过去感兴趣,谁都不去问,他也从来不说。

我慢慢长大,长到30多岁,这才发现,自己与父亲的关系,一直是留在我心头的一棵刺——你可以假装看不见,但是伤疤永远不能愈合。

我对自己的生身父亲,了解太少了!

父亲是江苏人,这个我知道。小时印象中,父亲常对我念叨:咱们是江苏人……“江苏”,只不过一个遥远的地名而已,与我又有什么关系?

2002年,我27岁。我陪父亲到大陆探亲。之前,父亲已经回乡探过两次亲,都是独自前往。这年,他已72岁。

正是这一次探亲之旅,让我意识到父亲的过去。

在江苏兴化老家,父亲和他的外甥,也就是我表哥,两个人兴致勃勃,谈论“淮海战役”、“渡江战役”。两人一边喝酒,一边眉飞色舞,父亲大讲新四军如何神勇,国民党军队如何溃不成军。

我在边上听着就感到很奇怪,这哪像平日里沉默无言的父亲?

正是从那时开始,我产生了了解父亲的渴望。

但父亲早已习惯了自我封闭。

2008年,台湾眷村不断改建,为了保留历史记忆,台湾当地民间组织推行一项纪录片拍摄计划,召集眷村子弟,记录老荣民的故事。

“老荣民”,是1948年、1949年随蒋介石退居台湾的那批军人的特定称呼。我看到了这个计划,就决定报名参加,虽然我自己家不在眷村,但我父亲,就是一个地地道道的大陆老兵。我想拍这个片子,正好借机好好了解一下父亲。

我的拍摄计划得到了该民间组织的支持。从2008年3月份起,我一边上着该民间组织为我们这些没有拍摄经验的人专门组织的培训班,一边开始了对父亲的拍摄。

那是一个痛苦的过程。我与父亲的隔阂太深了。我曾想过,要是父亲大喝一声:“把机器拿开!”我怎么办?我到底还拍不拍?我的老师告诫我:“一定要保护好你的摄影机哦,不要被砸。”

但是幸好,我原先担心的事并没有发生。当我把摄影机对着他时,他没有对我说一句拒绝的话。他很高兴,也可能会有点莫名其妙。我也终于知道,父亲其实是爱我的。从来都是。