外媒:中国撑起东方主战场 功不可没

原标题:外国学者谈中国抗战:撑起东方主战场 功不可没

八路军开赴抗日前线。

毛泽东撰写《论持久战》。

中国军队在卢沟桥上还击日军。

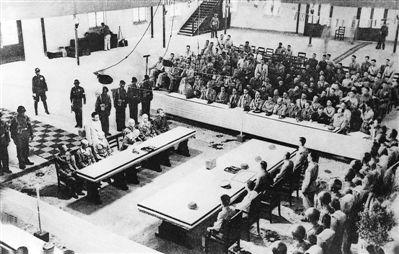

1945年9月9日在南京举行的中国战区日本投降签字仪式。

“伟大的中国抗战,不但是中国的事,东方的事,也是世界的事。”中国人民抗日战争,开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放,为争取世界和平的伟大事业,作出了彪炳史册的贡献。

近年来,有越来越多的外国历史学者关注中国抗战的重大历史贡献,向国际社会客观介绍中国抗战的真实面貌,呼吁正确评价中国抗战在世界反法西斯战争中的地位与作用。

撑起二战东方主战场

尤里·塔夫罗夫斯基

“只有当日本侵略者的手脚被捆住时,我们才能在德国侵略者进攻时避免两线作战。”

自古以来,两线作战属兵家大忌,不可不察。幸运的是,苏联红军在二战中没有陷入两线作战,由此得以集中优势兵力进行莫斯科和斯大林格勒保卫战,并最终赢得二战欧洲战场的胜利。所有这些,我们都不能不铭记中国的巨大牺牲、感谢中国的卓越贡献。

日本早在1931年即出兵侵占中国东北,对苏联的东线构成严重威胁,这一危急局势在此后的十余年间一直令苏联如芒刺在背。但中国军队的英勇抵抗使日军无力对远东苏军发动大规模袭击。如苏军1938年8月主动对日军发起的张鼓峰战斗,就充分利用了日军陷入武汉会战的有利态势。武汉会战时,日军集中了12个师团达35万人,还有120余艘舰艇和500余架飞机,以致日本国内不仅在兵源上分身乏术,而且在武器装备上也捉襟见肘。最有力的例证就是日军向东京告急、要求增运反坦克弹药时,日本陆军省给予的答复是:“弹药有限,已优先分配给实施汉口战役的部队”。应该说缺少充足弹药是导致日军败于张鼓峰战斗的重要原因。

3年后,当苏军集中精力实施莫斯科保卫战时,中国的钳制作用再次凸显。德军自1939年9月发动欧洲战争以来,闪击欧洲大部分国家,1941年10月兵锋直指莫斯科。作为苏联首都的莫斯科如若失陷,对苏军在战略、精神和士气上都将是致命一击。面对前有德国“狼”、后有日本“虎”的夹击态势,苏联领导人一时难以决策。后来从苏联英雄、“红色间谍”佐尔格由东京传来的情报得知,日本因50%多的兵力都陷在中国东北和关内的战场上,决定放弃与德国两面夹击苏联的企图。苏联最高统帅部于是放心一搏,将远东11个步兵师和坦克师共计25万人的精锐西调驰援。

曾经担任苏联驻华最高军事顾问的崔可夫元帅在其回忆录《在华使命》中指出:“在我们最艰苦的战争年代,日本没有进攻苏联,却把中国淹没在血泊中。稍微尊重客观事实的人,都不能不考虑到这一明显而又无可争辩的事实。”对于中国的这种战略钳制作用,斯大林说得更为一语中的:“只有当日本侵略者的手脚被捆住时,我们才能在德国侵略者进攻时避免两线作战。”

实际上,这只是中国二战贡献的一个方面。在东线战场,中国长时间扮演着抗击日本的“孤胆英雄”角色。早在1931年,日本就入侵中国东北,扶植“满洲国”傀儡政府上台,中国自此独自艰难地支撑着战局。这种支撑,本身就是对盟国的有力援助。二战中,任何其他国家都没有像中国坚持抵抗那么久。

中国在太平洋战争中也扮演了重要角色。在德国入侵苏联后,中国向德国宣战;日本偷袭珍珠港后,中国也向日本宣战(此前两国早已“不宣而战”)。1942年春,盟军形成了在中国战区的统一指挥体系,越南、缅甸、泰国也被归于中国战区。10万中国远征军在缅北、滇西进行系列反攻,以牺牲6万人的代价取得一系列重大胜利。中国远征军还打通了中印公路这条抗日生命线,为盟军在印度和缅甸战场上取胜创造了条件。

尽管对于中国的战略贡献评价不一,但有一点是可以确定的,那就是中国军民克服了千难万险,在敌我相差悬殊的困境中顽强抗战,拖住了日军的主力部队,使得苏联远东地区、澳大利亚、伊朗及阿拉伯地区诸国免遭侵略。而在14年的抗战中,中国付出了3500万人伤亡、6000亿美元经济损失的巨大代价。

中国崇尚儒家内敛文化,不事张扬,有关自身抗战的牺牲和贡献对外界宣传得不多。我建议,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,中国除举行阅兵外,还应进一步加大宣传力度,通过出版书籍、拍摄影片等各种手段,让世界各国进一步了解中国抗战的艰难历程和伟大意义,让世界更加充分认识到,中国是当之无愧的胜利者。

(作者为俄罗斯知名政论家、俄罗斯人民友谊大学教授,本报记者陈效卫采访整理)

持久抗战功不可没

拉纳·米特

中国在上世纪三四十年代参与那场艰苦卓绝的战争,不仅仅是为了国家尊严和生存,还是为了所有同盟国的胜利。

关于第二次世界大战,如太平洋战场、纳粹德国、诺曼底登陆等,世界范围内已经出版的英文著作多达数千部,然而关于中国抗战的研究却很少,尤其是阐述中国在二战中重要作用的书,更是少之又少,这是不公平的。中国抵抗日本侵略是未被充分讲述的二战伟大故事之一,历史不应该被遗忘,应该拂去岁月的尘埃,让历史真相浮现,还中国以公正。

中国是最早抗击轴心国侵略的国家。中国全民族抗日战争爆发于1937年,比英、法两国反法西斯战争还早两年,比美国参战早4年。1941年珍珠港事件爆发后,美国的主要战略目标之一就是“确保中国持续参战”,以此牵制身处中国内陆的大批日军。发动对华战争,是日本全球扩张和称霸野心的一部分,因此日本急于迅速拿下中国,好腾出手来进攻亚洲的其他国家。日本当时是一个高度军事化、技术先进的国家,然而中国这个欠发达的贫困国家,殊死抵抗,排除万难,成功拖住了日本,打乱了日本通盘战略部署,让“中国不可能获胜”的预言不攻自破。在珍珠港事件爆发前的4年里,中国一直孤军奋战,独自反抗日本法西斯的侵略。此后4年,盟军在欧洲与亚洲两个战场同时作战,均获得胜利,其中中国的持久抗战功不可没。

在抗日战争期间,中国共产党与国民政府结成了统一战线,共同抗日,毛泽东还写下了《论持久战》,从战略上勾勒了中国战胜日本法西斯的蓝图和宏远构想,鼓舞了全国人民的士气。抗日战争是中国历史进程中至关重要的一步,表明中国登上世界历史舞台,承担起区域性和全球性的责任。在同盟国的整体部署中,中国的战略地位也极其重要。但是,相比其他同盟国,中国在政治和经济方面的力量薄弱,因而自主权很小。令中国命运危在旦夕的战斗及战役名称,如台儿庄战役、长沙之战、豫湘桂会战,很难像硫磺岛战役、敦刻尔克大撤退、库尔斯克会战、塞班岛战役及诺曼底登陆等引发强烈的文化共鸣。

是时候全面、完整地重新诠释这场旷日持久的抗日战争以及中国在二战中所发挥的关键作用了。要承认中国是战时同盟国四大核心国之一,与美、苏、英三国地位同等。这段历史不仅是被遗忘的中国作为同盟国一员的历史,也是同盟国中受战争影响最大的国家的血泪史。

如果我们想了解中国在当今世界的作用,最好应该提醒自己:中国在上世纪三四十年代参与那场艰苦卓绝的战争,不仅仅是为了国家尊严和生存,还是为了所有同盟国的胜利。正是在那场战争中,东西方一起抗击了有史以来最黑暗的邪恶力量。

(作者为牛津大学历史教授、中国研究中心主任,本报记者黄培昭采访整理,部分内容选自拉纳·米特所著《中国,被遗忘的盟友》)

完美阐释“人是战斗力”

纐缬厚

中国共产党领导的八路军和新四军把中国人民团结起来,这比几万架飞机与大炮更有战斗力。

中国人民奋起保家卫国、开展抗日战争,使得日本主要的战力、兵力、国力消耗殆尽,为世界反法西斯战争作出重要贡献。

第一,从兵力上来讲,日本对中国的侵略战争比对美国的战争投入更多。日本最多时曾在一年内向中国战场投入197万兵力,而在对美国的战争中最多投入了160万兵力。第二,从时间上来说,日本与中国作战的时间是对美国作战时间的3倍多。日本在中国的战争肇始于1931年的九一八事变,一直到1945年;与美国的战争从1941年至1945年,共4年时间。第三,从军费上看,在中国战场的投入比对美国多。当时日本国家预算的大多数都成了军费,主要投入到中国战场。中国人民的抗日战争摧毁了日本的战争欲望。

中国战胜在经济、军事实力强于自己的日本,除了因为日本发动的侵略战争是一场非正义战争之外,最重要的原因是,在中国共产党的领导下,充分发挥了广大人民的力量。中国共产党领导的八路军和新四军把中国人民团结起来,这比几万架飞机与大炮更有战斗力。

“人是战斗力”这一道理在中国抗日战争中得到完美阐释,成为最有代表性和象征性的例子。中国人民的抗战精神极大地鼓舞了周边国家抗击日本侵略的勇气,对战后国际秩序的形成产生重要影响,成为维护国际和平的重要因素。

非常遗憾,二战后日本人有意识地回避“被中国打败”这一事实,反而误以为“日本被美国打败”。上世纪60年代我上初中时,我们的课程还将这场侵略战争称为“太平洋战争”,即日本与美国、英国之间的战争。

上世纪80年代,学者们才开始意识到,忽略日本与中国也曾进行过长时间战争的历史事实不行,所以开始出现了“日中15年战争”这个词。学术界开始把“日中15年战争”和“太平洋战争”连在一起,这称为“亚洲·太平洋战争”。

名称反映了看待历史的视角。我并不满意“亚洲·太平洋战争”这个词,我主张去掉“·”,就称为“亚洲太平洋战争”。有不少学者认为“日中战争”与“日本对英美战争”是完全不同的两场战争,但我坚持认为这是同一场战争,去掉“·”,更能客观体现中国在世界反法西斯战争中所发挥的重要作用。虽然这个观点现在尚未成为主流,但我坚信将会慢慢为人们所接受。

研究日本侵略战争是家庭赋予我的使命。我父亲的三个哥哥都因战争而死,其中一个死于中国。我从小就知道日本发动的战争很残酷,不仅给邻国造成巨大伤害,而且也使日本许多家庭四分五裂。正因如此,我对战争相关问题非常感兴趣,一直想揭开“日本为什么会发动侵略战争、犯下滔天罪行”之谜。日本政府将在侵略战争中死去的军人美化为“英灵”,如果日本政府再次发动战争,很多人认为自己死后可以作为“英灵”受到尊敬,就不再恐惧战争与战死,这是非常可怕的事情。

(作者为日本著名历史学家、日本国立山口大学副校长,本报记者刘军国采访整理)